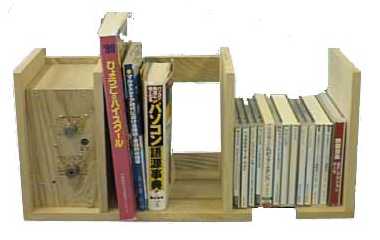

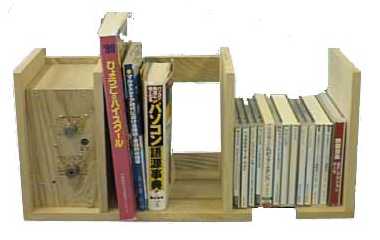

マルチ本立て98

三田市技術・家庭科研究会技術部会

1.主な特徴

(1)本立ての主要材料をセンとし、従来の木材加工の内容を十分に含ませた。

(2)本立て部の一部が拡大し、本やCDなどの収容量がアップするようにした。

(3)拡大用部品に黄銅棒を使用し、金属加工の内容(切断、穴あけ、ねじ切り)を含ませた。

(4)電気学習の、ラジオを組み入れられるように設計した。(左側本立て部)

2.97年度バージョンからの改善点

(1)多くを望みすぎたので、材料と作業のスリム化を図った。

a.全体のサイズを小さくした。← 保管場所に困った。値段が高価になった。

b.箱部と棚を廃止した。← 製作時間がかかりすぎた。値段が高価になった。

(2)ラジオ組み入れ部を縦にした。

a.音質をよくする → 100mmのスピーカーが組み入れられる。

b.ラジオの枠は、2年で製作することにした。← 転入生の対策

(3)材料の材質を変更した。

a.木部はセンにした。← 接合強度がある。くるいが少ない。

b.くぎをステンレスの丸頭くぎにした。 ← 黄銅の丸頭くぎは曲がりやすく失敗が多かった。

3.必要な工具

(1)木工具

のこぎり、きり(ドリルφ1.5)、菊座きり、げんのう、木工やすり(かんな)

(2)金工具

弓のこ、ハンマ、センタポンチ、ボール盤、機械万力、ドリル(φ4.1)、タップ(M5)、やすり

4.部品一覧表

| 番号 |

品 名 |

規 格 |

数量 |

材質 |

| 1 |

底板 |

12×160×400 |

1 |

セン |

| 2 |

側板 |

12×160×200 |

4 |

セン |

| 3 |

背板(上) |

12×40×312 |

1 |

セン |

| 4 |

背板(下) |

12×40×400 |

1 |

セン |

| 5 |

連結棒 |

4×10×300 |

2 |

黄銅 |

| 6 |

皿ねじ |

M5×12 |

2 |

黄銅 |

| 7 |

仕切棒 |

φ4×300 |

1 |

黄銅 |

|

8 |

釘 |

L=25、丸頭 |

30 |

ステンレス |

| 9 |

接着剤 |

|

少量 |

木工用 |

| 10 |

紙やすり |

#240 |

1 |

|

5.製作指導上の主な注意点

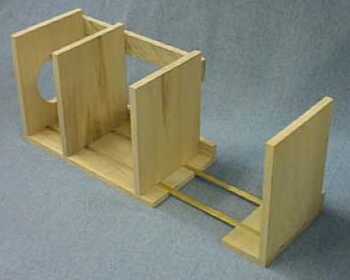

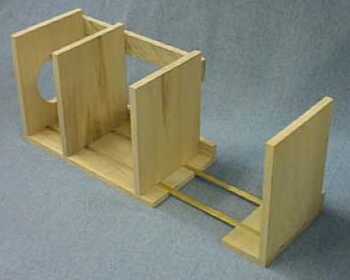

(1)連結棒と底板との接合加工を、まず最初にする

a.機械万力に連結棒を固定し、穴をあける

b.連結棒を底板にはめ込み、底板に穴をあける

c.底板から連結棒をはずし、タップでねじを切る

d.底板の底から、菊座きりでていねいにさらう(あけすぎない)

(2)側板は直角に、かつ平行に立てるようにする

a.側板の加工済み木口を底板側に、生徒の切り口を上にする。

b.ラジオ組み入れ部の側板2枚は、自作ジグ等を用いることで、側板内側寸法95mmの間隔で平行に組立させる。

(3)本体と分離部の分断は、組立後に切断する。

6.本教材の開発から納入まで

(1)設計から試作まで

a.基本設計を本研究部で行った。

b.試作を、開発に協力的な教材会社に依頼した。

c.試作をもとに、本研究部と教材会社でさらに検討を重ねた。

(2)材料の確保および材料の提供方法

a.材料の各校への納入は、納入実績が相当あり、かつ本研究部の研究に協力的だった教材納入業者2社からの納入に決定した。

b.材料の確保および加工については、品質管理の点から、共同研究した教材会社に一括依頼し、納入業者への納入を指示した。

(3)教材の採用と発注

a.採用は各校の裁量によるものとしたが、98年度は全校採用となった。

b.材料の加工の期間を確保するため、発注は97年度中に行った